ナンガ・パルバット峰へ銀鞍1983年・・・ヘルマン・ブール初登ルート

その2

記録:坂原忠清

ジルバーザッテル・・・銀の鞍、

何と響きの良い美しい言葉であろう。

あの雄大な銀の鞍に跨るのは、ギリシャのデルフォイへ赴くアポロンであろうか、

それともペガソスに乗って天へ昇ろうとしたベレロフォンだろうか。

ベレロフォンはペガソスに振り落とされ銀の鞍から落ちた。

銀の鞍を目の前にして初登頂までに散った

31名のベレロフォンに私は想いを寄せる。

| Contents | |||

| ヒマラヤ登山記録 | チベット | 1998~2006年 | |

| 《A》 | ヨーロッパ・アルプス(アイガー、マッターホルン、モンブラン) | スイス、フランス | 1975年7月~8月 |

| 《B》 | コーイダラーツ初登頂(5578m) | アフガニスタン | 1977年7月~8月 |

| 《C》 | ムスターグアタ北峰初登頂 (7427m) | 中国 | 1981年7月~8月 |

| 《D》 | 未知なる頂へ (6216m) ビンドゥゴルゾム峰 | パキスタン | 1979年7月~8月 |

| 《E》 | ヌン峰西稜登頂 (7135m) | インド | 1985年7月~8月 |

| 《F》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) その1 | パキスタン | 1983年7月~8月 |

| 《F2》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) その2 | パキスタン | 1983年7月~8月 |

| 《G》 | ナンガ・パルバット西壁87 (8126m) | パキスタン | 1987年7月~8月 |

中央アジア遠征峰

|

|

Page10 |

|---|

|

≪26≫ 第一氷瀑下降点 |

降雪の氷瀑帯入口、固定ザイルを登る鈴木 |

氷塊を削り支点を造りザイルを結び、 |

|

≪27≫ 氷瀑帯突破 確かに左側の氷瀑帯に |

第一氷瀑帯中央、氷塊の上に立つ松井 |

何度も目にした、なつかしい |

|

≪28≫ カタストロフィの海 10年間履いた革の二重靴が |

第一氷瀑帯上部、空中に浮いた氷の上を進む坂原 |

海賊巻きにすると 頭が冷たくて調子が良い。 愛用の赤いヘルメットは 氷瀑帯の出口に置いて、 氷瀑帯の通過時のみに着用する ことにしたが 最後は氷河に置いてきた。 私のささやかなナンガーへの プレゼントである。 この写真は氷瀑帯の上部である。 よく見ると氷塔そのものに 無数の穴が開いており、 氷河自身の重みによってプレスされて できた初期の氷塊でないことがわかる。 何度も崩壊した氷が 積み木細工のように盛り上がり、 危ういバランスを保って再び 崩壊する瞬間を待っているのである。 したがって足元も 安定しているように見えるが 実は穴だらけで 空中に浮いているようなもんである。 正しく「カタスタロフの海」である。 常日頃、無神論者の私も、 この時ばかりは神も仏も 大歓迎であった。 |

|

|

Page11 |

|---|

|

≪29≫ キャンプ3

|

||

| クレバスの幅が大きくなり 巨大なビルディングのような 氷塊が累々と重なり、 一歩ルートを誤ると最初から ルートファインディングを やり直さねばならず神経を使う。 標高6050mにキャンプ4設営。 ザイル、ガス、スノーバー、 マーク、食糧等をデポし 疲労困憊した肉体に キャンプ2へ下る命令を下す。 日没直後にキャンプ2に着く・・・ |

C3への荷上げを終え熱いミルクを沸かしている釣部 |

キャンプ3(5940m)は ラキオトの右氷河と 中央氷河の分岐点より上部に懸かる ラキオト上部氷河の ほぼ中央にある。 キャンプ2のある下部氷河の 上部にある氷瀑帯を 第一氷瀑帯と名付けたが、 キャンプ3のすぐ上にも 氷瀑帯があり、 これは第二氷瀑帯と呼んだ。 第二氷瀑帯を超えたところに キャンプ4を設営し、 ルート工作を終えてから キャンプ3は撤去し キャンプ4に上げた。 |

|

≪30≫ 第二氷瀑帯の逡巡 |

||

|

しかし我々はクレバスに架ける |

第二氷瀑帯、クレバスの縁に立ち逡巡する坂原 |

たとえ飛び移れることが できなくても両手両足の4点の 鋭利な金属は、しっかり 氷に食い込みV字に切れた氷壁に 身体をとどめてくれることもある。 4年前の遠征でもこれを 数回試み 失敗したのは1度だけであった。 やってみるだけのことはある。 だがもし落下し骨折したら 少人数隊の我々は 登頂を断念せねばなるまい。 クレバスの端に立ち 意を決しかね苦慮する。 クレバスの深みが青黒く輝く。 |

|

≪31≫ クレバスの底から 飛ぶのを断念した。 |

第二氷瀑帯上部、セラックの垂壁を登る坂原 |

確保点を作らねばならぬが |

|

Page12 |

|---|

|

≪32≫ キャンプ4へ |

||

|

標高6050m、キャンプ4の |

キャンプ4 |

写真を撮ってくれと言う。 |

第二氷瀑帯を抜けてC4へ向かう坂原 |

||

|

≪33≫ 交信 キャンプ4より 不可能を可能ならしめるための作戦はただ1つしかない。 |

||

| 低圧室利用の積極的な作戦を立て、 不可能を可能に近ずける 努力をしてきたが 最後のタクティクスについては 私1人の胸に秘めておいた。 機は熟した。 今こそ全キャンプの隊員に 最後の作戦について 同意を得なければならない。 この長大なルートを ベースキャンプから アルパインスタイルで登るのは 不可能である。 作戦はただ1つ。 チョラン峰のある北東稜まで 4人でルート工作と荷上げを行い、 キャンプ4をABC(前線基地)とし 最強の2名を アタッカーとし、ABCより アルパインスタイルで 一気にナンガー頂を目指す。 |

キャンプ4で下部キャンプと交信する坂原 |

この2名のため 苦しく困難な氷河の荷上げと ルート工作をすることが 最初からわかっていては、 遠征計画は成立しない。 もちろん全員登頂が ベストであり今までの遠征では それを実行してきたが、 今計画では不可能である。 誰をアタッカーにすべきか、 私は告げなくてはならない。 「松ちゃんと 博夫に行ってもらいます。」 ここキャンプ4からなら、 天候さえ良ければ 90%以上成功まちがいなし。 |

|

≪34≫ ラッセル |

||

| 時にはザイルシャフトの全滅 という結果をもたらす。 その点アタッカーに選んだ 松井と博夫は申し分ない。 2人で組めば2人以上の力を 発揮できるザイルシャフトである。 松井はアンデス、中国、 アフリカの山々を登り ベストコンディションにある。 ただ今まではあまりにも 容易に登頂し、 死を直前にした 困難を経験していない。 そのため危機に直面した時 判断に甘さが生じる可能性がある。 |

第一氷瀑帯の上、トップでラッセルする博夫、重い荷に喘ぐ松井 |

博夫は遠征2度目だが 最初のパキスタン遠征では、 ラキオトの氷瀑帯より はるかに困難な氷瀑帯の中で 行動し何度か死と対峙し、 かろうじて初登頂をはたしてしる。 だがこの貴重な経験を生かして 積極的な判断を下すには、 あまりにも博夫の性格はやさしすぎる。 最悪の場合は どちらか一方がサポートに回る 単独登頂を指示しておいたが、 博夫にはできないであろう。 体力、技術共にベストにある 2名が登頂に成功するためには 事故を起こさないことである。 |

|

Page13 |

|---|

|

≪35≫ 山頂の2人の翳 |

||

| 再びキャンプ4を後にし チョラン南峰に向かう。 余りにも時刻は遅いが飛ばせば 夜までには山頂に達するであろう。 しかし太陽が雲間に 姿を見せたのはほんの一瞬で、 出発と同時に再び 深いガスに捕らえられる。 クレバスを右に左に避けながら コンパスと直感を頼りに 北東へ進む。 西壁下部で下部キャンプと 交信を試みながら、 アタックすべきか退くべきか迷う。 迷いをふっ切り前進続行。 ルートがわからず 北東に直進すると氷壁にぶちあたる。 |

山頂の雪庇に落ちる松井と坂原の翳(左の雲の中にK2) |

氷壁は上部にいく程傾斜が強くなる。 アンザイレンはしていても 確保せずコンテニアスで登る。 ダブルアックスで ぐんぐん高度を稼ぐ。 アイスバイルで割られた氷が すごいスピードで 足元の空間に吸い込まれていく。 突然視界が開けた。 雲海上に出たのだ。 雪と氷の山頂は、たおやかな ふくらみを見せ急峻な 氷壁の上部に連なっていた。 山頂に立つ。 落日寸前の太陽が2人の影を 頂稜の雪庇上に長く落とした。 |

|

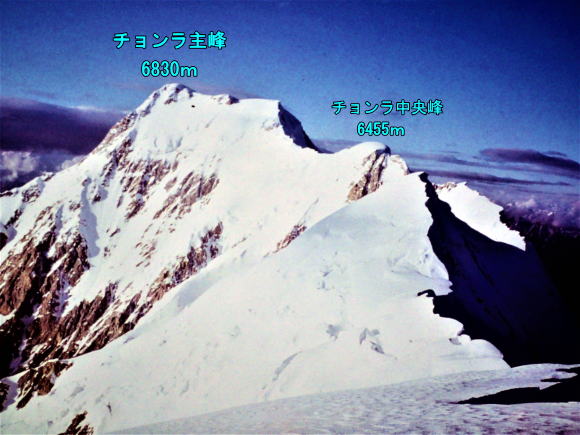

≪36≫ チョンラ登頂 |

||

| 再びキャンプ4を後にし チョラン南峰に向かう。 余りにも時刻は遅いが飛ばせば 夜までには山頂に達するであろう。 しかし太陽が雲間に 姿を見せたのはほんの一瞬で、 出発と同時に再び 深いガスに捕らえられる。 クレバスを右に左に避けながら コンパスと直感を頼りに 北東へ進む。 西壁下部で下部キャンプと 交信を試みながら、 アタックすべきか退くべきか迷う。 迷いをふっ切り前進続行。 ルートがわからず 北東に直進すると氷壁にぶちあたる。 |

山頂に立つ坂原 |

氷壁は上部にいく程傾斜が強くなる。 アンザイレンはしていても 確保せずコンテニアスで登る。 ダブルアックスで ぐんぐん高度を稼ぐ。 アイスバイルで割られた氷が すごいスピードで 足元の空間に吸い込まれていく。 突然視界が開けた。 雲海上に出たのだ。 雪と氷の山頂は、たおやかな ふくらみを見せ急峻な 氷壁の上部に連なっていた。 山頂に立つ。 落日寸前の太陽が2人の影を 頂稜の雪庇上に長く落とした。 |

山頂に立つ松井 |

||

|

≪37≫ チョンラ稜線 |

||

| 西方には悪戦苦闘して 初登頂したビンドウゴルゾムがあり、 我々が登頂し命名した アフガニスタンの山があり、 更に懐かしい ヨーロッパの峰々がある。 南には楽しい山旅をしながら 登ったキリマンジャロや、 陽気で明るい南米にそびえる アンデス山脈の 氷の山・ワスカラン峰もある。 絶頂に立ったこの瞬間は 何と満ち足りた 贅沢な濃密な一瞬であろうか。 遠征遂行のため 累積された長大な時間と努力が、 この一瞬に開花し 静かな感動が幾つもの輪を 描きながら波動する。 |

チョンラ南峰から北北東を望む |

とらえどころのない自己の実在感が、 この時ばかりは くっきりと鮮明な像を結ぶ。 不可思議な快い瞬間である。 それにしても チョンラは不遇な山である。 巨峰ナンガーパルバットの手前に あるため常にナンガーを 登るついでに、 ウォーミングアップするような 気持で登頂されるのである。 ドイツ隊もチェコ隊も 我々日本隊もそうであった。 せめて山頂に居る間は ナンガーへの想いを断とう。 |

|

Page14 |

|---|

|

≪38≫ ナンガ・パルバット主峰見ゆ |

||

| ジルバーザッテルの出口 バツインシャルテから 真南に約1㎞岩稜がせり上がり、 8070mの肩を形成した後、 長大なルートはついに 主峰8126mの山巓に至る。 技術的には大した場所は ないのだが標高7000mを 超えてから頂上までの6㎞もの 長い稜線上に身を晒し、 希薄な大気に耐えなければならない。 8000mを超える ヒマラヤの巨峰14座中、 これ程までに過酷で 長大なルートは ナンガー北東稜以外にはない。 |

チョンラ南峰から南南西を望む |

酸素ボンベを使わない我々に とっての最大の課題は 低酸素との闘いである。 出発直前に名古屋大学の低圧室に 5日間入り8000mの高度まで 圧力を落とし、 体力トレーニングを行い このルートに耐えるための 肉体改造を試みた。 ムスターグアタ短期登頂の時も 同じトレーニングを行い成功している。 勝算は充分にあり。 後は天候だけである。 長大なルートが吹雪に襲われたら 生還できる見込みは 極く少ない。 |

|

≪39≫ 八ミリ動画撮影 |

||

| それでも私はこの八ミリを離さず、 遠征の度に頂上まで 持ち上げ撮影を続けてきた。 3回の初登頂を含め 多くの登頂を共にしてきたが、 遠征の度にダメージを受け カバーを風にさらわれ、 フードが飛ばされ今は 本体しか残っていない。 今回も頑張って撮影し40本、 2時間分、600m以上の フィルムを回し続けたのである。 撮影するため パートナーとのザイルを はずさねばならぬことも しばしばあった。 |

寒くて旗の結び目が解けず旗を付けたまま撮影機を回す坂原 |

キャンプ2下の 大きなヒドンクレバスが断面を見せ、 撮影にもってこいのチャンスが あった時もザイルを解き ヒドンクレバスの通過を とらえたことがあった。 雪崩を撮るには常に 八ミリを持っていないと間に合わず、 1日中手に持って 行動することもある。 総ての苦労は素晴らしい編集が 完成すれば吹き飛ぶのだが、 映像が悪かったり 音入れがうまくいかなかったり、 落胆することばかり。 それでも撮る。 |

|

≪40≫ ナンガ主峰への準備 キャンプ4からナンガー主峰を踏んでキャンプ4にもどるまでを私は4日間と計算した。

|

||

| アタッカーの生還を フォローアップするため キャンプ4に1名、 ベースキャンプに1名を配し 正確な気象観測と予測を行い アタック隊の行動を指示すれば 最悪の事態は避けられるであろう。 2日目のモレーンコップから ジルバーザッテルまでの ルートは特に楽である。 ヘルマンブールはアイゼンも 穿かず稜線を歩き3時間で ジルバーザッテル下に達している。 作戦に無理はない。 |

キャンプ4のテントの前に装備を出し点検する坂原 |

あとはアタッカーの体力の消耗を 防ぐため1gでも多く、 荷の重さを減らすことである。 食糧、装備をテントの前に広げ 入念にチェックする。 酸素は最後まで迷ったが 重いボンベはキャンプ4に残し 軽いキャンドル式を 持参することにした。 酸素は行動中はもちろん睡眠中も 吸わぬ計画であるが、 登頂後の高度障害が心配なので 医療用にのみ持参する。 この作戦はやり直しがきかない。 日数も食料も 1回の攻撃で尽きる。 |

|

Page15 |

|---|

|

|

||

| ジルバーザッテルー銀の鞍。 何と響きの良い美しい言葉であろう。 あの雄大な銀の鞍に跨がるのは、 ギリシャのデルフォイへ赴く アポロンであろうか? それともペガサスに乗って天へ 昇ろうとしたベレロフォンだろうか。 ベレロフォンはペガサスに振り落とされ 銀の鞍から落ちた。 銀の鞍を目の前にして初登頂までに 散った31名のベレロフォンに は私は想いを寄せる。 内側から突き上げ、 込み上げる生の激情に身を委ね 闇雲に突っ走り、 自らのテリトリーを押し広げようと |

地表の果て,銀の鞍にやってきた男達。 そして銀の鞍に触れることもなく 散っていた男達。 銀の鞍にたとえ触れたところで、 更にその先には広大な空間が深遠な口を開いて いるのを知りつつ銀の鞍を目指した男達。 生きるという行為は畢竟、 そういうものであろう。 最初に銀の鞍を超えたヘルマンブールも登頂後、 チョゴリザ(7665m)であっけなく死んだ。 私達がたとえ東の国からやってきた ベレロフォンになっても、 ほんとうは悔いることはないのだ。 銀の鞍が、かくも美しく雄大であれば それだけで充分なのだ。 |

天空に架かる銀の鞍の彼方を目指して、 いよいよ闘いが始まった。 自己の肉体と精神が 極限まで追い詰められても尚、登高意欲を 持ち続けられる者だけが山頂に立てる。 ブ-ルは極限状況下で 麻薬ペルベティンを飲み続け 山頂に立ち生還した。 ここから1㎞稜線を進むと ラキオト氷壁の下部に達する。 標高差500m程のラキオト氷壁を超え、 右にトラバースすると モレーンコップに通ずる 北東稜上部に出られる。 ブ-ルの最後のキャンプ地である。 |

|

|

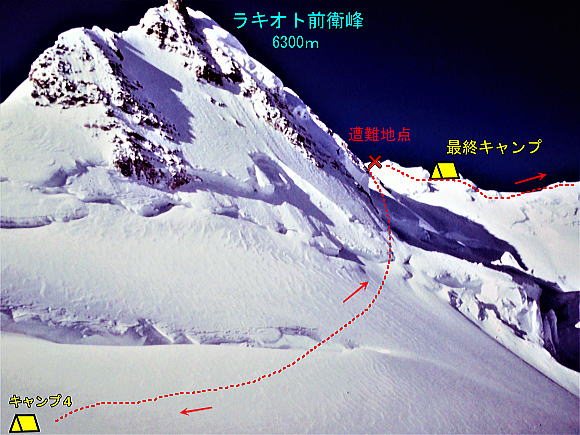

||

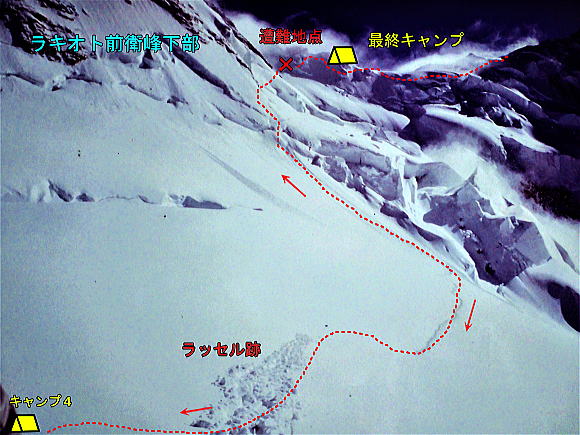

| 北東稜は予想外に複雑なクレバスを 多数擁した起伏の激しい稜線であった。 メルヘンビーゼやベースキャンプから望むと、 斜度の緩い単純な稜線に見える。 稜線上は鼻歌でも歌いながら 歩けそうであるが、 アイスビルディングの隆起にさえぎられ、 北東稜線下の雪面しかルートは採れない。 つまり稜上には出ず ラキオト氷河源頭部の急斜面を トラバースしながら 北東稜に平行に進むことになる。 写真は北西の雪面から 北東稜を見上げたものである。 |

朝日を浴びてアイスビルディングが 長いシルエットを落し、何とも穏やかで美しい。 初登頂までに多くの 命を奪った魔の山とはとても思えない。 しかし確かに一たび吹雪になれば、 独立峰であるためすさまじい風が吹き 10㎞を超える長大な氷のルートを 地獄に変えるであろう。 吹雪のもたらした地獄が一夜明けると 快晴の空の下、こんなにもやさしい顔を見せる。 この女神のような微笑みに魅せられ、 1人又1人と生命を失っていった。 ベースキャンプには風向計、 気圧計等が定点セットされている。 女神が夜叉になる瞬間は予測できる。 |

2人のアタッカーは 何としてでも生還させねばならない。 だがハイポーターなし2人の支援隊員では 救出作業は不可能である。 ベースキャンプから指示を出しても、 指示を実行できるだけの力を 持っていなければ アタック隊は自滅する以外にない。 この方法は何も今に始まったことではない。 我々の今までの遠征は 総てこの方法であった。 少人数短期遠征を余儀なくされている 我々にとって避けられない道である。 幾多の危機に直面してきたが、 今までは、この方法で一度も我々は 失敗していない。さて。 |

|

|

||

|

現代の登攀技術をもってすれば |

ラキオト前衛峰下部から望むとこの写真のように峰に観える。 上部から観ると稜線の一部であり峰には観えない。 |

ラキオト前衛峰とラキオト峰間の 雪原状の稜線が陥没したのである。 幅10m横に30m程開いた 大きなヒドンクレバスであった。 松井はクレバスに落ち 氷雪に埋没し姿は見えない。 雪の中から延びるザイルだけが 松井の存在を示している。 幸い博夫はクレバスの縁に居て 落下を免れる。 ピッケルを打込みクレバスの底への 下降を試みるが ピッケルが抜け博夫もクレバスに 落下し、一瞬失神する。 |

|

Page16 |

|---|

|

「こちらアタック隊。ベース感度ありますか」 |

||

| クレバスは幅10m横30m程の 大きなもので 雪崩が同時に発生したという。 博夫自身も動転しているし、 失神していたこともあり、発生状況が 正確に把握できないようである。 松井の埋没していた時間は 最初30分ぐらいと伝えてきたが、 その後10分となりそれも 自信が持てないようであった。 酸素欠乏による脳障害を最も恐れ、 酸素吸入を指示し今夜は 松井の様子を見ることにした。 |

いムルデと呼ばれている北東稜稜線下部。 このラッセルの先で事故が起きた。 |

事故はラキオト峰手前、 写真にある ラッセルトレールの先でおこった。 翌朝、松井の容体をチェックするが 口の中が切れていて食物が とりにくいことを除けば、 ほぼ正常であるという。 しかし事故のショックからか 下山を希望してくる。 「この程度の危機は 今まで乗り越えてきた One of themです」 との交信に対し2名は しばらく相談し、考え、悩み、 ついに前進を決意する。 私としても苦悩の一瞬であった。 |

| 8月16日夜9時、モーレンコップ着。 降雪始まる。 昨日留守本部への手紙と 帰りのキャラバン準備のための テレグラムを持たせ、 メールランナーをチラスへ走らせる。 我々に残された日数はもう無い。 あと12日以内に 日本に帰らねばならない。 キャンプ1まで 何度か登り荷下げを行い、 ベースキャンプの 荷の整理と梱包を行う。 アタッカーが返り次第 キャラバンに出発せねばならない。 風がゴーゴーと吠え、 ラキオト谷から上空へ吹き上る。 気圧計は下り、キャンプ1でも雪が舞う。 今日が太陽を見る 最後のチャンスかもしれない。 事故後、行動を開始したが、 スピードが遅く17日には ラキオト峰を超えることができず、 18日の夜にやっと モーレンコップに辿り着いた。 |

≪45≫ モーレンコップ 最終キャンプから見上げる銀牙(左:鈴木 右:松井) |

ムーア人の頭とも呼ばれる モーレンコップの長い岩峰の基部に ドイツ隊の銅板の墓碑が 埋め込まれている。 初登頂を果たしてブールが 戻ってきた1953年7月4日、 フラウエンベルガーが 嵌め込んだものである。 ブールはここから食糧も持たず アタックし、1日で山頂に達し、 山頂直下でビバークし下山した。 無事もどってきたブルーをむかえて フラウエンベルガーは、 ここで抱き合って泣いた。 長い長いドイツ隊の闘いは終わったのだ。 天候が悪化した今、一刻も早く 下山させねばならない。 この稜線で吹雪にやられドイツ隊は 8人の命を失ったのだ。 4人そろってベースキャンプから 攻撃を開始して17日目、 よくぞこの短期間にここまで達したものだ。 晴れさえすればあと2日で 確実に登頂できる地点である。 「ごくろうさんでした。 慎重に下山して下さい」この瞬間 我々の短期速攻計画は 失敗に決定した。 |

モーレンコップ(中央の黒い四角) |

≪46≫ 氷瀑帯下降 |

||

|

長く苦しい下降が始まった。 |

ザイル、スノーバー、を持たず 単独下降した私は 何度も下降不能になった。 その都度、垂直に近い氷の壁を ピッケルとアイスバイル、 アイゼンに頼り、一歩一歩 慎重に降りねばならず精神的にも 肉体的にも疲労困憊した。 ザイルで確保してくれる仲間が いれば滑落が即、死につながることは ないが、1人で行動している限り 小さなミスも許されない。 死に直結するのである。 写真は問題の第一氷瀑帯を 下降中の博夫である。 |

アタック失敗で疲労した肉体を |

|

Page17 |

|---|

|

ナンガーパルバット短期速攻計画は失敗した。 |

||

| 眠いのを通り越して 意識も肉体も宙に漂い出し、 ハシシを吸っているような気分である。 1ヶ月間ベースキャンプに 翻り続け黄ばんだ国旗を降ろす。 1トン近くある荷を ポーターの背負う25㎏に 調整し梱包する。 1週間分の仕事を数時間で 片付けねばならない。 風力計や寒暖計は タトーの小学校に寄附する. 余った食糧はポーターに分けてやる。 このくそ忙しいのに 役立たずの連絡官の面倒まで みなければならない。 |

|

「タバコをくれ」だの 「シュラフとテントをくれ」だの うるさくまとわりつく。 「うるさい、今はだめだ」 と断るとむくれて 「ポーターの賃金を上げる」と 勝手にわめく。 ポーター頭さえ、あまりの ガメツさに苦笑している。 遠征期間中我々の邪魔をし続けた 連絡官の顔ももうすぐ 見なくても済むようになる。 この年ナンガーでは 更に4人死んだ。 生きて戻れたことを 神に感謝せねばなるまい。 小さな隊のささやかな試みは こうして幕を閉じた。 |

|

あらゆる行為が手段でしかないことを知った時、人間は自らの行為の彼方にある世界を模索し始める。 今回のナンガー北東稜からの短期速攻は行為を極限まで追い詰めねば成就しないという点で、 |

|

あれから10年の歳月が流れた。 この10年間に発刊した4冊の報告書「ハイジのくにへ」「オクサスの雪」「未知なる頂へ」「シルクロードの白き神へ」 タンザニアのオルドヴァイ谷で受けた衝撃は、そのまま「2億年の須臾」に引き継がれ更に私を根底から揺さぶり続けた。 1984年8月3日 カフカス チゲットホテルにて |

|

(A)講演 「山は逃げる」 今紹介されました坂原です。 1979年7月~8月にかけて行った パキスタン遠征の時のもので、 「ヒマラヤ17」と言うタイトルがついています。 “17”と言うのはBCから頂上アタックまでの 日数を意味しています。 17日間で登れたのではなく、 最初の計画段階から攻撃日数は 17日間しかないと言う意味です。 私達は国内での登山活動ではスビダーニェ同人として 動いていますが、海外遠征時は 川崎市教員登山隊として行動しています。 教員集団として遠征を行う限り、 夏休みの40日間が活動日数の総てです。 |

この中から、フライト、ブリーフィング、 キャラバン等に必要な日数を差し引くと、 BCから頂上アタックまでに使える日数は ギリギリで17日間しかありませんでした。 そして「ヒマラヤ17」では 限界の17日目に登頂に成功しました。 この時登った山は、ヒンドゥークシュの最高峰 ティリチミールの東どなりにあるビンドウゴルゾムⅡ と言う6216mの未踏峰でした。 パキスタンには3つの登山基地があります。 西からチトラル、キルギット、スカルドと 東西に並んでいますが、 ビンドウゴルゾムⅡはチトラルから キャラバン日数4日程の近いところあります。 チトラル周辺にはワハンとの国境に ノシャック、サラグラール、イストルオナール、 ティリチミールという7000m級の山があります。 ティリチミールはチトラルに最も近く、 最高峰だということもあって 早くから調査探検が行なわれ、 多くの遠征隊がこの山域に入っています。 しかしビンドウゴルゾムには 誰も近づくことができませんでした。 ティリチミールには8つの氷河があり、 |

そのうち6つの氷河はティリチへの登路として トレースされましたが、 ビンドウゴルゾムをはさむ2つの氷河、 ロアーティリチ氷河と北バルム氷河は 標高差1000mの急峻な氷瀑帯があり、 どの遠征隊もここを突破することは できませんでした。 1938年には英国隊、49年アルネネス隊、 64年アメリカ隊、最近では 新貝さんの隊がこの氷河に入っていますが、 いずれも標高差1000mの氷瀑帯を前に 敗退しています。 ビンドウゴルゾムは、 この2つの氷瀑帯にはさまれているために近づくことができないだけでなく、松本征夫さんや白川議員 さんの写真で調べると グランドジョラスを3倍ぐらいにした南壁と 懸垂氷河を幾重にもかけた北壁とから 構成されているんですね。 とても短期間、少人数、ポーターなしの 我々の隊で登れる山ではないと実感しました。 実際、私のもとへ寄せられてくる手紙は 絶望的な内容ばかりでした。 全福岡ヒマラヤ遠征隊の新貝さんは 「ロアーティリチ氷河からの登頂は かなりきびしいと思います。 私はロアーティリチ氷河の内院に入って |

|

ルートを探したのですが、ありませんでした。」 更にポーターなしという条件での 8ミリ撮影はいつも困難で、 私達が直面した苦しい氷壁や岩壁での映像は ほとんどありません。 とても満足のいく記録ではありませんが、 素人なりの迫力もあるいは 感じていただけるのではないかと思います。 この79年には横浜山岳会が ムスカリに入った年ですので、 参加された方には懐かしいパキスタンと 云うことになりますね。 |

もう1本は1981年、中国の 2週間で落とせるのか? 今までそんな記録はないわけですから、 これ又大変面白いんですが、 実行する当事者としては不安で一杯でした。 普通に勝負したんでは不可能ですので、 原さんにお願いして、 名古屋大学の低圧室に入れてもらいました。 4日間、8000mまで高度を上げて トレーニングしました。 低圧室は4畳半ぐらいの広さで、 負荷をかける自転車エルゴメーターが 置いてあります。 高度を4000.5000,6000、7000、 8000mと上げ各段階で エルゴメーターの負荷を0.5キロポンドずつ 1.5キロポンドまで上げて 心拍数、心臓の拍出量、心拍数に対する仕事量等を調べ、 肉体を訓練すると同時に我々の肉体、体力での 7500mの短期速攻の可能性を 模索したわけです。 |

現在まだ8000mで |

|

つまり8000mまで無酸素短期速攻は ムスターグアタ登頂の問題点は、 短期速攻と強風の2つだったわけですが、 当然この2つは撮影チャンスをうばうわけです。 |

強風低温下で手袋をとり8ミリを回すのは アフガニスタン、アンデス、アフリカ等の 山々を登ってきました。 国内の冬期山行で滝谷や北鎌尾根、鹿島槍北壁等を トップで何回か登るようになると、 当然興味の的は海外に移されるわけです。 ヨーロッパでは密かにマッターホルン北壁を狙い、 10年程前に2年続けて入り、 アイガー、メンヒ、マッターホルン、モンブラン、モンテローザ、ツールロンド、等を登りました。 アイガー西壁を下降中、パートナーが 「もう山はやめた」と言い出し北壁は断念しましたが、 この時はヨーロッパにぞっこん惚れ込みまして、 今後次々に壁を登ろうと思いました。 次の年には未踏の地を求めて、 アフガニスタンの北、オクサス河、 今はアムダリアと呼んでいますが、 この上流に入りました。 |

中央ヒンドゥークシュと言われている地域で 昼は暑いので、夜半にジープを出し、 |

|

次に先程話ましたパキスタンに入り、 さて本題の「山は逃げる」 |

「山は逃げない」と登山を安全にするため 人間はいつでもいろんな言訳を用意しています。 |

どんなに訓練しても、ある年代で 訓練不足の者から |

|

訓練しだいでそのくらいなら動けるわけです。 |

山は、技術、訓練不足の者から逃げ、 では話と映写が逆になりましたが、 *本講演は3月11日横浜山岳会の58年度総会で行ったものである。 |