199の1ー2022年 水無月

199の1ー2022年 水無月

|

| 南極東オングル島昭和基地 極夜突入7日前の5月24日に届いたメール 坂原先生

|

|

越冬隊員に紋別市職員の岩本さん 11月に南極へ出発 朝日新聞デジタル 2021年7月7日 10時30分 11月に出発する第63次南極地域観測隊越冬隊員に、北海道紋別市職員の岩本勉之さん(49)が選ばれた。 6日に市役所で会見した岩本さんは「現地で得られた経験を紋別市のオホーツク海研究にいかせるようにしっかり学んできたい」と語った。 岩本さんは、北海道大学大学院地球環境科学研究科修了後、国立極地研究所北極観測センターなどを経て、2015年9月から紋別市職員。 市内にあるレーダーで流氷を観測したり、国際シンポジウムなどで外部の研究機関の対応をしたりしてきた。 南極では、大阪教育大学の小西啓之教授(気象学)が研究代表者となっている「降水レーダーを用いた昭和基地付近の 降水量の通年観測」という研究観測を第62次隊から引き継ぎ、降水レーダー観測や降雪観測を行う。 岩本さんは「市の職員という立場で参加する。市民還元は重要なこと。 南極の自然、越冬隊の姿、昭和基地での生活などを、様々な場で情報発信できれば。 紋別市内の子どもたちに対しては、現地からリアルタイムで情報発信できればと思っている」と話した。 |

|

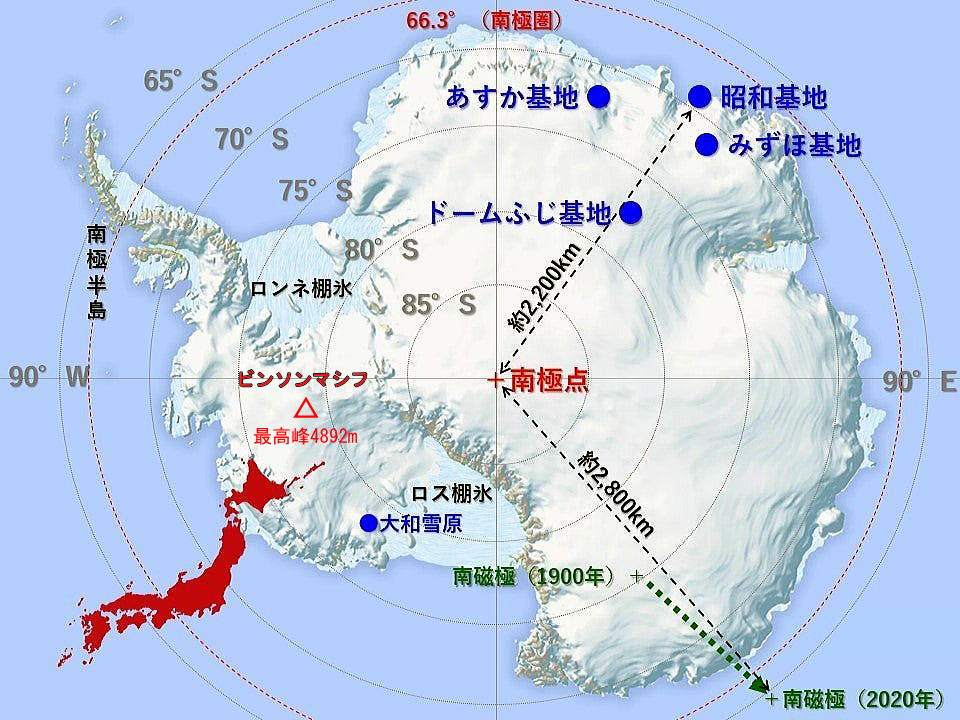

島の上にある昭和基地 昭和基地は実際には大陸沿岸部の島の上にあるのですが、島の形が 「釣り針」に似ていることから、ノルウェー語で釣り針を意味する「Ongul Island」(オングル島)と呼ばれています。 日本から直線距離で約1万4000キロメートル離れた南極大陸から西に4キロメートルほど離れた南極圏にある東オングル島。 南緯69度00分22秒、東経39度35分24秒。基地の名称は建設された元号にちなんでいる。 地球の回転軸の中心位置である南極点(Geographic Pole)は、南磁極(Magnetic Pole)は別ものです。 磁石が指し示す南磁極は、上図のとおり南極点から2,800kmも離れていて、しかも年におよそ10kmずつ動いています。 1957年1月29日に第1次南極地域観測隊の永田武隊長ら53人が南極圏にある東オングル島に到着し、昭和基地と命名。 同年2月14日に越冬隊が成立している。当初は数棟しかなかった観測施設は 現在、大小現在68棟の建物の他に貯油タンク、貯水タンク、通信用アンテナを設営している。 (Created by ISSA& Produced by KDML) |

Topic14 氷床・海氷縁辺域の総合観測から迫る大気 ―氷床―海洋の相互作用 海洋は大気中の二酸化炭素の吸収源であり、海洋中に二酸化炭素がどの程度溶け込んでいるか、 今後どれだけ溶け込みうるかによって、地球の気温やその将来変化が大きく左右されます。 二酸化炭素が溶けこむことで生じる炭酸系物質の濃度を多くの地点で調べることで、 南極海における二酸化炭素吸収能力の実態に迫ることが、63次隊での特徴的な目的です。 63次隊では、2022年の1月中旬から3月にかけて、リュツォ・ホルム湾、ケープダンレー沖、ビンセネス湾・トッテン氷河沖を 中心とした海洋広域において、「しらせ」船上での海洋観測を行います。 「しらせ」に搭載されたCTDO2/ RMS (多層採水器付き水温塩分溶存酸素プロファイラーシステム)を使って、 海面から海底までの水温や塩分などの基本的性質を調べると同時に、異なる層の海水を採取します。 採った海水は持ち帰り、海水中に含まれる炭酸系物質の濃度を調べるために、研究室で分析します。 南極沿岸海洋において、炭酸系物質の濃度の水平・鉛直分布を明らかにし、水温や塩分、溶存酸素といったより手軽で頻繁に測られている変数との 関係性を見出し、それら相互の関係性に基づいて炭酸系物質の現存量を推定することで、南極海広域での炭酸系物質の総量の把握を目指しています。 これらの情報は、今後、温暖化や氷床融解の影響で南極海の水温や塩分が変化した場合に、 二酸化炭素の吸収能力がどのように変わりうるかを推定するのに役立ちます。 また、トッテン氷河周辺域においては、氷河近傍へ暖水がアクセスする様子や、それによって融けた氷河融解水の分布等を 明かにするため、海洋構造や水塊特性等の観測を行う予定です。 この他、ケープダンレー沖やトッテン氷河周辺域では、「しらせ」で観測できない時期の海洋構造を時系列で調べるための係留系(浮きをつけた 長いロープにセンサーとデータロガーをつけて、錘で海底に固定する観測機器)の設置と回収を行います。 |

昭和基地から南極大陸へ出動 |

極夜を目前に閉鎖空間にめげず、 風の便りに宇宙飛行士を |

| しかし中々メアドが判明せず、 北海道大学大学院水産科学研究院 客員准教授の 片倉 靖次さんの紹介で 仙人(山荘主)のメールが回され やっと勉之君と繋がったというわけ。 可能なら活動中の勉之君の写った画像や、 勉之君の撮った画像を メールしてくれないかな! 出来れば仙人のHPに載せたいのだが、 どうだろうか? 公開してるHPと非公開のHPを 編集しているので、公開に不都合があれば 非公開に是非載せたい! 公開HP:http://kntnsnnn.sakura.ne.jp /epilogue17/ 非公開HP:http://kntnsnnn.sakura.ne.jp /berg1507/194nikki2.html 如何でしょうか! |

Quark Expeditionsのボート |

ありゃ、お客さんだ! |

高みの見物じゃ! 多様な生き物たち 他方、沿岸部から南極海は 生命の宝庫です。 ペンギン、アザラシ、ユキドリ、トウゾクカモメ、 クジラ、シャチなど、 多様な生物が生息しています。 ペンギンやアザラシは南極海の 豊富な魚を求めて数百メートルも 潜ることができると言われています。 |

どれどれ観に行こうぜ! |

|

|

非公開なら、ばれないと思うので、 そちらでお願いします。 ちょうど26日から 2泊3日で南極大陸に渡って 作業してくるので、 そのときにいい写真が撮れれば、 これまでに撮った 写真と一緒に送ります。 しばらくお待ちください。 岩本 |

|

ふーん、あたしらも行ってみる! |

あたしも連れてって! |

|

| 情報統制だって、いやー無理云って悪りーな! 小さな氷山に乗って黄昏る海を漂流する仙人 |

|

Topic11 昭和基地風辺地域における火星模擬候補地の調査

|

夏場には観光船もやって来る 孤立無援が当たり前 南極大陸はグローバル・コモンズ(国際社会の共有財産)であり、 どの国のものでもありません。 現在、40を超える世界各国の観測拠点が点在していますが、 隣の基地まで何百キロも離れていて、 周囲を行き交う船舶や航空機もなければ、 補給線も救助機関も存在しない、そんな世界です。 (By ISSA) |

極地では体重が重くなる? 地球は回転する球体ですので 極地に近づくほど遠心力が小さくなります。 極地での体重は赤道より0.5%増える計算となり、 例えば赤道上で体重が60.0kgの人が 極地に行くと理論上は60.3kgになります。 |

魚眼レンズでパチリ! |

|

| 鮫の如き氷山出現! |

|

生田中坂原級クラス新聞《原人目白》 1年8組:№1~40まで発行(1984・4月~85年3月) 2年1組:№1~52まで発行(1985・4月~86年3月) 3年1組:№1~35まで発行(1986・4月~87年3月) 以下通算127号からの一部抜粋  目白の雪焼け原人 (2007年画像) 《冬は雪山で焼けてるし、夏はヒマラヤ遠征で真っ黒になって帰って来るし、ヒマラヤでも知られていない未踏無名峰に行くとか、 先生って原始人だね。でさあ、先生って何処に棲んでるの?》 《えっ、山ん中に棲んでるんじゃないの!目白駅から10分程の学習院大と椿山荘や、日本女子大の間だって! 全然イメージに合わないね。まっ、いいかそれじゃ新聞のタイトルは「原人目白」だね!》 |

| 思いで(新雪の富士登山) (3年1組学級新聞「原人目白」30号発行10月25日 ライター:岩本勉之) 10月11日から2日かけて坂原先生と森山君、岩本君と10人のおばさんが、富士山に行きました。 例年より早く積雪していたため、7合目以降、上へ行くのは大変、困難と思われました。 11日は、生田駅を出発したときは、土砂降りでありましたが、5合目に到着したときには、雲の上に出てしまって、 夜には富士山の山頂に星が出て、とても綺麗に見えました。 その晩は5合目の佐藤小屋に泊まり翌12日に山頂を目指したのであります。 5時15分準備完了、一行は佐藤小屋を去りました。 出発と同時におばさん方は遅れだしてしまった、そして以後、それぞればらばらになってしまいました。 5時45分ご頃、雲海の上に太陽が昇ってきました。 雲海の上の太陽は、生まれて初めて見るような美しさで、今も頭から離れません。 そしてまた7合目からの雪は、地上と一味違った美しさが楽しめました。 8合目に到着したのは森山君で、その後40分遅れで岩本君が到着しました。 坂原先生は勿論、頂上に行ってらっしゃいました。 来年は新たな気持ちで、是非素晴らしい日の出を見、頂上をめざしましょう。 |

修学旅行で山に登った36年前の勉之君と仙人 1986年6月25日、京都大文字山 |

まいった、まいった!大文字山 わがクラス3年1組は、あの大文字山に登ったのであります。 といっても登りたい班だけが登ったので、6班中の4班だけ登り、残りの2班は、他をまわっていました。 他のクラスの人に登ることを話すと 「また、修学旅行に来てまでやま~」などといわれてました。でも先生が言うには、 「京都のどこからでも大の字が見えるってことは、大文字山から京都全部が見えるってことだから、登る価値はある」 ということで、私達はさっそく登りました。 しかし山に着くまでの道が、すごい坂で、大変。ヒーヒーいいながら登り、やっと山の入口に着きました。 そこから山に入り、土を踏みしめ、急な坂を先生を先頭に、みんなで登りました。 途中左右分かれるところに、先生が持ってきたテープを木に巻き「生田中、右、S61・6・25」など書いた。 (これは後から登って来る他の班が左に行かぬよう目印に残したのです) 25分くらい急坂、汗だくになって登り、やっと頂上に着きました。 汗でぬれた肌に風がすごく気持ちよく、山から見下ろした京都全部は、つかれなど、いっぺんに吹き飛ばしてしまいました。 登って良かった! (3年1組学級新聞「原人目白」13号発行6月27日 編集:小川) |

|

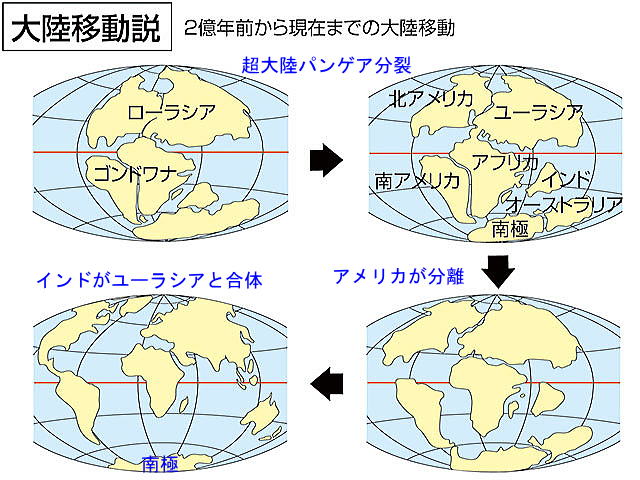

| 楕円を刻んだ氷山に接近! かつては温暖な大陸だった 大陸移動説によれば、約2億年前、超大陸パンゲアがローラシア大陸とゴンドワナ大陸に分裂し、 更にゴンドワナ大陸から南極大陸などが分裂して現在の位置に収まったと考えられている。 (恐竜や植物の化石の出土から、 約2億年前の南極大陸はかつて、より温暖な場所に位置していた)。 |

|

||

|

| 宇宙基地ゲート表札から迸る森の精 真っ赤なハイビスカスの魔術か! |

強烈な太陽が注ぐ |

花見弁当 (生田中学校1年8組 学級新聞「原人目白」2号発行4月25日 編集:甫坂) 1年8組でお花見が決定されました。 その結果は・・・・・ 去る4月17日木曜日の3校時目、 ちょうど数学の時間でした。 その時、坂原先生は青いシートを何枚かに折って、 私たちの教室に持って来ました。 |

北回帰線に迫る太陽を遮る傘 |

青いシートの代わりサンパラソルを立てて花見弁当! |

||

さあ、森の魔術が始まるぞ! |

そして1校時目が体育だったために話せなかった 話をしてくださいました。 (1校時目が体育の時は着替準備があり 朝のHR伝達は短い) 話が終ったあと、坂原先生は、 「この青いシート、何に使うか分かるやついるか ・・・・・よし、パス券問題にしよう」 と坂原先生は、おっしゃいました。 |

出た!森の精だって! |

クラスのみんなは、 パス券をもらうために。 一生懸命に考えていました。 木下靖之君の言った答えは、おしい答えと なってしまいました。 その答えを元に、荻原さんは、 見事にパス券問題を解き、 パス券を坂原先生から頂いたのでした。 (荻野さんおめでとうございます!) さあ、みんなが待っていた お昼の時間がやって来ました。 テニスコートの桜の木の下で、 大きな大きな 青いシートを敷いて お弁当を食べる準備をしました。 |

|

校舎の窓からは「あっ、いいなー」 「ずるーい、」と言う声も・・・・・。 桜の木の下で食べたお弁当は、 とても美味しく感じられました。 天気はとてもいいし、 青く晴れた空の下で、 桜をながめながら、 みんなにこにこしながら、 友達と一緒に食べたのでした。 坂原先生は 「誰か歌、歌うやつはいないか? 歌ったら、パス券やるゾ!」 とまたまた、調子のいいこと言いました。 そして木下靖之君が パーマンの歌を歌い、木下君は、 パス券を坂原先生から、頂くことに・・・・。 とても楽しいお花見でした。 (甫坂) |

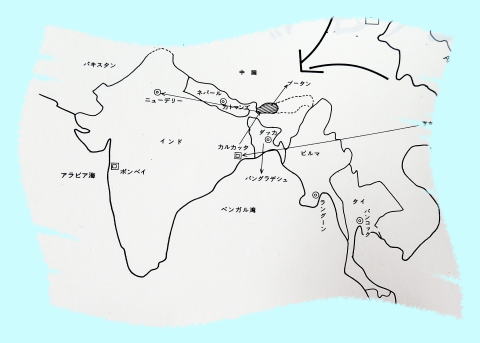

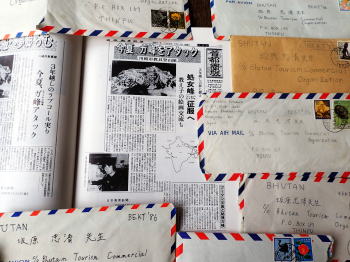

| ブータンチュマリカン登山 (3年1組学級新聞「原人目白」24号発行7月18日 ライター:山中保佳 記事:横山裕子) 坂原先生は、今年の夏、ブータンのチュマリカン7000m峰にチャレンジします。 坂原先生は知ってのとおり、川崎市教員登山隊の隊長です。 ではちょっと隊長の海外登山歴を書いてみます。 50年、51年とヨーロッパアルプスへ、52年中部ヒンズークシュ、その時無名峰登頂、コーイダラーツと命名し 54年崑崙山脈、57年アフリカのキリマンジャロ、58年カシミール、59年カフカス、60年パンジャブヒマラヤ とたくさん隊長は山を登っています。 よく毎年海外登山をしてお金がありますねぇときいたら、「あります」といってました。 隊長のお宅はやっぱリッチだったんですね。 坂原隊長に手紙を書く人もいると思いますが、返事が帰って来るのは70%とちょっと少ないですね。 数学の時間にブータンの住所を書いたけど、やっぱりこの一応この新聞に書いておきます。 それと先生がブータンに行くまでの地図も出しておきました。 坂原先生、無事日本に帰ってきて、あの立派な髭をはやして私たちに披露してください。 |

ブータンに届いた生徒の手紙 |

たいちょーどの 山中保佳(原人目白A班ライター) 快適な夏をおすごしでしょうか? 東京では 毎日暑い日を過ごしております。 朝日新聞には《登頂成功》と でていて、まことにおめでたい ことでございます。 無事で良かったですねぇ。 (ブータン遠征直前の登攀訓練中に 隊員の1人が滑落死したばかりで 生徒も心配していた) |

どれ山中さんの手紙を開いてみようか! |

《原人目白》に載せられたブータンの住所 |

||

それから父上の転勤が決まり、 家族より一足先に、 ひとりだけ広島の学校に 転校することになりました。 8月30日の登校日には行こうと 思ってますが、たいちょーのお帰りは、 新聞には8月31日と なっておりましたので、まことに残念 なことではありますが、 先生にはお会いできないまま、 東京を去ることになるようです。 1学期の終わりにはちっとも そのような話はございませんでしたが、 あっというまに決まって、 最初、一人で先に行くのはヤダナーと 思ったけど、 10月までだから、おばーあちゃんの 家ということもあって、決心しました。 |

瞳がキラキラしていて夏目雅子 の雰囲気を漂わせていた 学級新聞編集長が転校しちゃうの! |

でもやっぱり悲しいしだいです。 勉強のこととか、友達のこととか、 いろいろ心配はありますが、 本人はもうひらきな直って、 頑張るしだいでございます。 先生に担任をもっていただきましたのは、 1学期間という短い期間ではございましたが、 数学は3年間みていただいて、 いろいろごめいわくをかけたと思いますが、 お礼も言えずにということになってしまいました。 ホントにどうも有りがとうございました。 お世話になりました。 下山と飛行機には十分気を付けて お帰りなさいまし!! ではさようなら・ |